定年後どのように働くのかというテーマは日本人であればほぼ全員が抱える悩みだろう。

人間の自然寿命は40前後で、医療の発達によって2倍以上も寿命が延びている。こんなことはほかの生物ではありえないらしい。

こんなことを想定していなかったのは、人間自身も同じなようで、例えば年金制度や社会保障は高齢者が少なかった時代に考案されたもので、ここまで馬鹿みたいに高齢者が増え、医療費も莫大になることを想定して作られたものではない。

その意味では、定年年齢というのも同じだろう。

しかし、現代医療の功罪なのか、高齢者が増えたことで国全体が苦しくなるという顛末を送っている国家では、定年後も働くというのが当たり前になってきており、私たち若い世代も「年金に頼らない老後」を想定してキャリア形成を行わなければいけなくなってきた。

資産形成が重要なのは言うまでもないが、資産がない人間も資産がある人間もどのように老後を生きるかを考えるのは大切だ。

そこで、老後を賢く生きるためにどのような選択肢があるのかいろいろと調べてみた。

リゾートバイトで老後も働く

北海道のリゾートでバイトする高齢者の方は、「アメリカで大谷翔平選手を生で見る」ことを夢見て、リゾートバイトで資金を稼いでいるようだ。

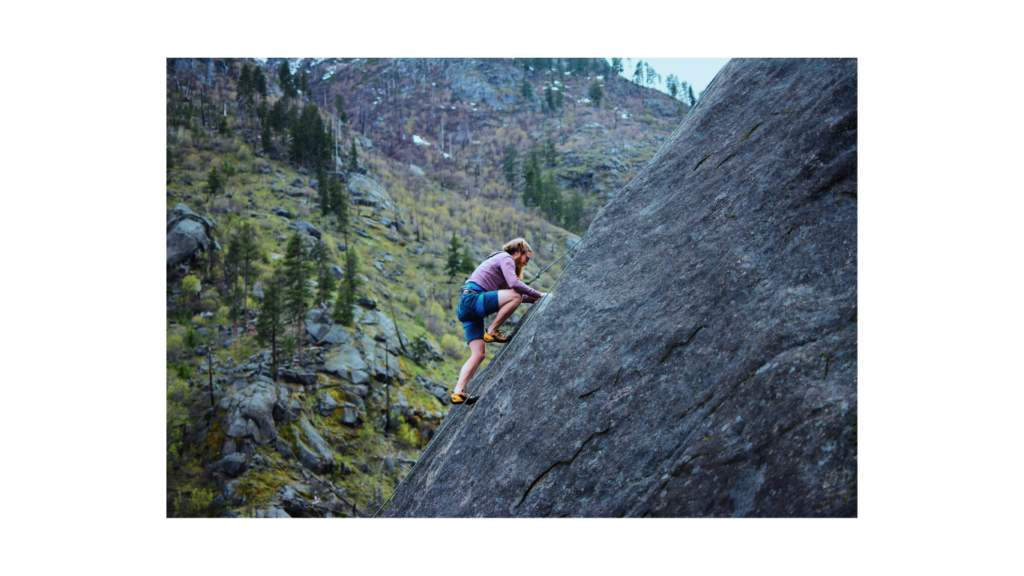

山が好きなら山で働くことも苦ではないし、温泉地は毎日温泉に入れることを楽しんでいるらしい。

やはり高齢になっても働くことに、抵抗がない方や前向きに働ける方は幸せそうな人生を送っているように見える。

こうしたリゾートバイトのように、「働く=苦行」ではなく、「働きながら自分の価値観を叶える手段」としての働き方もある。

働く理由が「生活費を稼ぐため」だけではなく、「夢を追うため」「好きな場所で暮らすため」になれば、高齢であることはむしろ強みになることもある。時間に余裕があり、子育てなどの制約が少ないからこそできる働き方があるのだ。

シェアハウスでの共同生活という選択肢

年齢を重ねるにつれて「一人暮らしの不安」や「孤独感」が問題視されるようになる。

そんな中で、近年注目されているのが高齢者向けのシェアハウスだ。

たとえば東京都荒川区にある「かんかん森」は、0歳から80代までが暮らす多世代型のコレクティブハウスで、住民同士が定期的に食事を共にしたり、共有スペースで自然に交流を図ったりしているようだ。コレクティブハウスかんかん森【東京都】|株式会社コレクティブハウス

また、東京都江戸川区には「生涯現役ハウス」という、経済的に自立したい高齢者のためのシェアハウスもある。ここでは住まいを共有するだけでなく、「生活費を抑えつつ、互いに支え合う」ことを目的にした仕組みが用意されている。HPを見る限りでは女性限定のようです。生涯現役ハウスへようこそ|生涯現役ハウス

さらに、地方では空き家を改修し、バリアフリー対応の高齢者向けシェアハウスとして活用する取り組みもある。個室を確保しつつ、リビングや風呂・キッチンなどを共有するスタイルが多く、孤立を防ぎながらも自由な暮らしができる。

「老後は一人で寂しく暮らすしかない」というイメージは、もはや過去のものになりつつある。

地方移住+農業というライフスタイル

また、定年後に「地方に移住して農業を始める」という人も一定数いる。

農業といっても、大規模農地でがっつり作業するわけではない。「家庭菜園レベルで野菜を育て、直売所で売ったり、自給自足に近い暮らしをする」といった、”ゆる農業”が中心だ。

例えば、長野県のある地域では、移住者向けに農業体験付きの空き家活用プログラムを実施しており、シニア世代が畑仕事をしながら、のんびりとした暮らしを楽しんでいる。農業は体を動かすので健康維持にもつながるし、自然の中での暮らしはストレスも少ない。

若い頃は都会でバリバリ働き、老後は自然に囲まれて静かに暮らす。そんなライフスタイルに憧れを抱く人は、今の20〜30代にも多いだろう。

シルバー人材センターという仕組みを知っておく

「高齢者の働き口なんて限られているのでは?」と思うかもしれないが、意外と公的な仕組みも存在している。

代表的なのがシルバー人材センターだ。

全国の市区町村に設置されており、60歳以上の高齢者が地域社会に貢献しながら働けるよう、軽作業やサービス業を中心とした仕事を紹介してくれる仕組みだ。

仕事内容は多岐にわたる。例えば:

- 公園や道路の清掃

- 子ども見守り隊

- 簡単なパソコン入力や封入作業

- 植木の手入れや庭仕事

- 家事代行や話し相手

雇用契約ではなく、臨時的かつ短期的な「請負」や「委任契約」となるため、雇用保険や厚生年金の対象にはならないが、その分、自由度が高く、柔軟な働き方が可能となっている。

もちろん「老後の生活資金をがっつり稼ぐ」というには少し物足りないかもしれないが、「地域とのつながりを保ちながら、ちょっとした収入も得られる」という点で、精神的な充実度は非常に高い。

「働くこと」の再定義をする時代

「働く」というと、どうしても“若いころのようにバリバリ稼ぐ”というイメージを持ちがちだが、老後においてはその定義を少し緩やかにする必要がある。

「生活のために働く」から「人生の質を保つために働く」へ。

「嫌な仕事を我慢する」のではなく、「自分のペースで、意味のある仕事を選ぶ」。

これは、いまの20〜30代が将来を考えるうえで、非常に重要な視点だ。

定年後、いきなり「自分の好きなことだけして生きる」なんて難しい。

その前に、「どういう働き方なら、自分にとって心地いいのか」「どういう仕事に意味を感じるのか」を日々の中で見つけておくことが、豊かな老後に繋がっていく。

若い世代こそ、老後のリアルに目を向けよう

現代の20〜30代は、人口動態的にも年金制度的にも、もはや「老後=悠々自適な引退生活」ではないという現実に直面している。

だからこそ、年金に幻想を抱くのではなく、「年金はあったらラッキー」くらいに考え、自分の手で老後の選択肢を増やしていく必要がある。

貯金・資産形成ももちろん大事だが、それ以上に大切なのは「老後も自分らしく働ける準備をしておく」ことだ。

- 人とのつながりを大切にする

- 自分の得意・好きなことを仕事にする

- 働くことに前向きでいる

こうしたマインドを20代のうちから少しずつ育てておくだけで、将来の選択肢はぐっと広がるだろう。

老後のために、今できることを考えよう

「老後も働く」という話題になると、どうしても年金問題や政治批判がセットで語られがちだ。

しかし、制度に文句を言っても自分の人生が豊かになるわけではない。

本当に大切なのは、「自分がどんな老後を過ごしたいのか」を知り、そのために今から準備することだ。

働きながら老後を楽しむ人もいれば、自由な時間を使って夢を追う人もいる。

高齢になったからといって、人生が終わるわけではない。

どんな形であれ、「自分で選び、自分で生きる」という意志を持ち続けること。

それが、これからの時代における「老後の幸せ」の本質なのかもしれない。

コメント